Membres

À propos

Parmi la myriade de cellules immunitaires, il existe une sous-catégorie présentant une morphologie singulière. Il s’agit des cellules dendritiques, ainsi nommées parce que, sous le microscope, elles ont une silhouette en forme d’étoile avec des bras aux extrémités allongées. Ces «branches» ou «dendrites» offrent une surface de contact potentielle et une portée bien supérieures à celles des cellules sphériques ordinaires.

Le rôle des cellules dendritiques est au cœur du fonctionnement du système immunitaire. Capables de communiquer avec pratiquement toutes les autres cellules, elles coordonnent la réponse immunitaire (aux infections, aux blessures, au cancer…) et remplissent elles-mêmes un certain nombre de fonctions différentes (par exemple antivirales, antitumorales, ou visant à prévenir l’auto-immunité ou les allergies en induisant une tolérance immunitaire aux molécules du soi et aux aliments). En réalité, le terme «cellules dendritiques» recouvre plusieurs types de cellules, chacun étant spécialisé dans un ensemble spécifique de fonctions complémentaires ou parfois redondantes. Les signaux qu’elles peuvent détecter, les cellules avec lesquelles elles interagissent ou les organes dans lesquels elles résident déterminent en partie cette combinaison de spécialisation fonctionnelle et de plasticité de chaque type de cellule dendritique.

L’équipe de Marc Dalod s’est engagée dans un long voyage dans ce monde complexe où il reste encore beaucoup à découvrir.

ALIGNER LES SOUS-POPULATIONS DE CELLULES DENDRITIQUES ENTRE LA SOURIS ET L’HOMME POUR MIEUX COMPRENDRE LEUR IDENTITÉ ET EN DÉDUIRE LEURS FONCTIONS

«Les cellules dendritiques orchestrent à la fois la réponse immédiate, celle du système immunitaire inné «spontané», mais préparent également ses réponses adaptatives ultérieures, permettant une «mémoire» protectrice au cas où le système rencontrerait le même pathogène une seconde fois», explique Marc Dalod. «Les immunologistes cherchent aujourd’hui à mieux comprendre l’univers des cellules dendritiques, car les déficiences de ce système complexe contribuent parfois à l’apparition de maladies. C’est le cas, par exemple, de l’infection par le VIH, qui est nettement moins bien contrôlée par notre système immunitaire que d’autres infections virales. C’est précisément cette question qui a suscité mon intérêt pour ce thème : qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans la réponse immunitaire des cellules dendritiques au VIH ?»

Il n’est jamais facile, d’un point de vue technique, d’étudier le fonctionnement des cellules dans le corps humain, c’est pourquoi la souris est souvent le modèle privilégié. Cependant, pour que l’extrapolation soit pertinente, nous devons d’abord nous assurer que les types de cellules étudiés et manipulés, en l’occurrence les types de cellules dendritiques, et les états d’activation qu’ils adoptent en fonction des signaux qu’ils reçoivent, sont fonctionnellement équivalents entre les deux espèces.

«Auparavant, l’hétérogénéité des cellules dendritiques était principalement décrite chez la souris. On connaissait neuf sous-populations, ou «subsets» : trois résidant dans les organes spécialisés dans les fonctions immunitaires (par exemple les ganglions lymphatiques), cinq nichées dans différentes couches de la peau, l’épiderme et le derme, et une autre population qui ne se développait que dans des conditions inflammatoires. Ces sous-populations de cellules dendritiques ont été identifiées comme différentes les unes des autres parce qu’elles ne produisaient pas toutes les mêmes facteurs antiviraux (par exemple les interférons de type I qui sont produits rapidement et en grande quantité par les cellules dendritiques plasmacytoïdes, pDCs) ou parce qu’elles exprimaient des marqueurs différents à leur surface», explique Marc Dalod. Cependant, à l’époque, il était difficile de faire la distinction entre les différents types de cellules dendritiques et les différents états d’activation d’un même type de cellule dendritique en fonction de son tissu de résidence, du moment où elle était observée au cours d’une réponse immunitaire et du contexte physiopathologique de son étude.

«Chez l’homme, nous n’en savions pas autant et l’équivalence avec le système des cellules dendritiques de la souris était sujette à débat. Nous avons alors tenté d’unifier le modèle, en étudiant les cellules dendritiques plus en détail, en cartographiant les profils d’expression génétique globaux des différentes sous-populations de la souris et de l’humain, et en les comparant de manière impartiale pour l’expression des milliers de gènes qui se sont avérés être exprimés de manière différentielle dans les deux ensembles de données (chez la souris et chez l’humain). Cela nous a permis d’établir pour la première fois des homologies convaincantes entre les sous-populations de cellules dendritiques, non seulement entre les tissus d’une même espèce, mais aussi entre les espèces murines et humaines.»

Les populations de cellules dendritiques caractérisées par la même signature génétique au cœur de leur identité fondamentale, conservée entre tous les tissus, espèces et conditions d’activation, ont alors pu être décrites avec une précision sans précédent et se sont révélées équivalentes entre la rate et la peau chez la souris, ainsi qu’entre la souris et l’être humain, y compris en ce qui concerne leur spécialisation fonctionnelle, par exemple l’activation des globules blancs qui détruisent les cellules infectées par des virus ou les cellules tumorales, une activité dans laquelle les cellules dendritiques conventionnelles de type 1 (cDC1s) excellent. Cela nous a amenés à proposer une classification simplifiée des cellules dendritiques en cinq types cellulaires potentiellement valables pour tous les tissus, toutes les espèces de vertébrés et toutes les conditions physiopathologiques.

OPTIMISER L’UTILISATION DES MODÈLES ANIMAUX AFIN D’AUGMENTER LA PROBABILITÉ QUE LEURS ENSEIGNEMENTS PUISSENT ÊTRE UTILISÉS À LONG TERME POUR AMÉLIORER LA SANTÉ HUMAINE

«Nous pouvons désormais utiliser des modèles de maladie chez la souris pour prédire quel sera le type et l’état d’activation les plus efficaces des cellules dendritiques pour la protection, puis extrapoler ces résultats à l’être humain dans l’objectif de cibler thérapeutiquement leurs équivalents. À l’inverse, nous pouvons espérer améliorer une réponse immunitaire déficiente, comme dans le cas du VIH, puisque nous pouvons identifier précisément le maillon faible», s’enthousiasme Marc Dalod.

Par conséquent, mon équipe cherche à comprendre quelles combinaisons de types de cellules dendritiques et d’états d’activation favorisent l’immunité antivirale ou antitumorale protectrice, par opposition à la tolérance immunitaire, et comment (revues: Alexandre et al. Front Microbiol. 2014; Dalod et al. EMBO J. 2014; Vu Manh et al. Front Immunol. 2015a; Cancel et al. Front Immunol. 2019; Cheema et al. Methods Mol Biol. 2023; Ngo et al. Cell Mol Immunol. 2024). Nous analysons également comment les fonctions des interférons (IFNs) et des pDC peuvent être bénéfiques ou néfastes, selon le contexte physiopathologique (revues: Tomasello et al. Front Immunol. 2014; Ngo et al. Cell Mol Immunol. 2024).

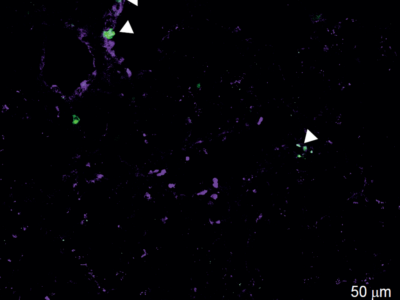

Nous combinons des lignées de souris mutantes, des modèles précliniques d’infections virales, de cancer ou d’inflammation, ainsi que la transcriptomique globale ou unicellulaire, la cytométrie en flux multiparamétrique et la microscopie confocale quantitative, afin d’identifier les modules génétiques qui régissent l’ontogenèse, la trajectoire d’activation et la polarisation fonctionnelle des cDC1s et des pDCs, leur interaction avec les cellules tueuses naturelles (NK) et les lymphocytes T, ainsi que l’orchestration de ces réponses dans le temps et l’espace (Robbins et al. PLoS Pathog. 2007; Zucchini et al. Int. Immunol. 2007; Zucchini et al. J Immunol. 2008; Crozat et al. J Exp Med. 2010; Baranek et al. Cell Host Microbes. 2012; Cocita et al. PLoS Pathogens. 201 ; Vu Manh et al. Front Immunol. 2015a;2015b; Alexandre et al. J Exp Med. 2016; Tomasello et al. EMBO J, 2018; Abbas et al. Nat Immunol. 2020; Mattiuz et al. Clin Transl Immunol. 2021; Ghislat et al. Sci Immunol. 2021; Ghilas et al. iScience. 2021; Valente et al. Nat Immunol. 2023; Ngo et al. BioRxiv. 2024).

Nous nous focalisons particulièrement sur la détermination des fonctions des molécules, des modules génétiques et des voies de signalisation régulatrices dont la sélectivité d’expression/d’activité entre les types de cellules dendritiques et les états d’activation semble être conservée au cours de l’évolution, en nous basant sur la transcriptomique comparative entre la souris et l’humain.

DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES IN VITRO DE TYPES DE CELLULES DENDRITIQUES HUMAINES AFIN D’ACCÉLÉRER LA TRANSFERT DES CONNAISSANCES AU PROFIT DES PATIENTS

Nous développons également des pipelines pour différencier les cellules souches hématopoïétiques humaines en authentiques pDCs et cDC1s et les manipuler génétiquement ou pharmacologiquement, afin d’accélérer la transposition des découvertes faites chez la souris au bénéfice des patients (Balan et al. J Immunol. 2014 ; Balan et al. Cell Rep. 2018 ; Luo et al. BioRxiv. 2023).

Actualités

L’équipe de Marc Dalod du CIML démontre que certaines cellules immunitaires spécialisées peuvent être néfastes plutôt que protectrices lors d’infections […]

Dans le cadre d’Octobre Rose, les recherches menées par Marc Dalod, directeur de recherche au CNRS et responsable d’équipe au […]

Projets

Project : DECITIP Les cellules dendritiques plasmacytoides (pDCs) excellent dans la production des interférons de type I et III (IFN), […]

Project : pDCComp Les individus infectés par des virus ou souffrant de maladies inflammatoires développent un ensemble de troubles comportementaux […]

Project : PLBIO 2024 Coordinateur: Thierry Walzer, CIRI, Lyon. Autre participant: Nathalie Bendriss-Vermare, CRCL, Lyon. Résumé: Les cellules Natural Killer […]

Project : ACLAMADABREC En partie via leur efficacité à activer les cellules natural killer (NK) et les lymphocyte T CD8 […]

Project : MITI Autres participants: Magali Richard, LIG, Grenoble; Lionel Spinelli, hub CB2M du CIML. Résumé: Ce projet vise à […]

Project : UNFIRE Autres participants: Ciphe (Ana Zarubica), Hospices Civils de Lyon et CIRI (Sophie Trouillet-Assant, Thierry Walzer), équipe CoVir […]

Project : PLBIO-25 Coordinateur: Marianne BURBAGE, Institut Curie, Paris. Autre participant: Andrew GRIFFITHS, ESPCI, Paris. L’efficacité des lymphocytes T CD8 […]

Project : DCFUNDEVSCREEN Résumé: Des études chez la souris ont montré le rôle clé antiviral/tumoral des cellules dendritiques, plasmacytoïdes (pDCs) […]

Project : RIPIREVI Autres participants: CIPHE (Ana Zarubica et collègues). Résumé: Les interférons de type I (IFN-Is) sont essentiels à […]

Project : NRegSkin Porteur: Mei LI (IGBMC, Strasbourg). Autres participants: Katia Boniface, Julien Seneschal (Université de Bordeaux). Résumé: La peau […]

Project : REVOLUTION Coordinateur: Edouard Sage, Hôpital Foch, Suresnes. Autres partenaires: Isabelle Schwartz-Cornil, INRAE, Jouy-en-Josas; Jérémie Pourchez, Ecole des Mines […]

Project : ICARO Les vaccins acellulaires actuels sont surtout efficaces contre les pathogènes extracellulaires, mais échouent à induire une réponse […]

Project : PLBIO 2021 Coordinateur: Christophe CAUX, CRCL, Lyon. Autres participants: Alain Viari, Inria, Lyon; Nathalie Bendriss-Vermare, CRCL, Lyon. Comment […]